Dun, autrefois, aujourd'hui,

abbé Paul Muguet, abbé Henri Mouterde, Jean Virey (1900)

3 - Dun autrefois. Son territoire, sa forteresse, par M. l'abbé Henri Mouterde

Sommaire

Chap. I. Le nom. La tradition

Chap. II. Le pagus

Chap. III. Le chapitre. L'archiprêtré

Chap. IV. La vicomté

Chap. V. Le château et ses fortifications

Chap. VI. Siège et prise par Philippe-Auguste

Chap. VII. Fin de la vicomté. Rejetons

Chap. VIII. La paroisse. Translation à Saint-Racho

Monuments

Peut-être avez-vous visité les ruines de Dun, ou les avez-vous aperçues de loin à l'horizon. Vous voyez maintenant se dresser à la même place une jolie église romane. M. le comte et Mme la comtesse de Rambuteau, dans un but religieux et artistique, ont acquis l'emplacement de l'antique forteresse pour relever plus belle qu'elle ne fut jamais, la petite église du XII° siècle. Le pays, qui a conservé le culte de Dun, en sera certainement reconnaissant. Ceux qui s'intéressent à ce vieux témoin des temps passés désirent connaître son histoire. Il leur sera sans doute agréable, ainsi qu'aux restaurateurs de Dun, de lire quelques pages sur ce sujet. Malheureusement, en dépit de recherches multiples un peu partout, je n'ai pu découvrir que de rares documents, encore plusieurs sont-ils tronqués. Il est certain que les débuts de notre histoire locale sont très mal connus.

Faut-il pour cela renoncer à y porter quelque lumière ? Il me semble utile et attrayant de tracer, d'après des probabilités sérieusement discutées, comme une esquisse de notre région à l'époque où elle gravitait autour de l'ancien Dun. De nouvelles études, d'heureuses trouvailles arriveront peut-être à préciser des traits trop fuyants, à corriger des erreurs auxquelles je ne prétends nullement avoir échappé : sur semblables matières les érudits eux-mêmes sont pris en défaut.

Les sources de ce travail sont :

1° Les cartulaires (1) de Cluny, de Savigny (2), d'Autun, de Mâcon, de Paray et de Lyon, avec leur préface. Ce sont les premiers et les plus sûrs témoins de notre histoire locale. Ils sont désignés par leur initiale : C.-S.-A.-M.-P.-L. ;

2° Les historiens contemporains tels que Rigord, Guillaume-le-Breton, etc. Nos historiens locaux : Severt, Saint-Julien-de-Baleure, Courtépée, etc. ;

3° Un manuscrit dont on retrouve des copies un peu partout dans le pays. Transcrit à diverses époques, il a subi des modifications ; on ne peut donc lui fixer une date, mais on ne saurait le faire remonter au delà du XVI° siècle. Il a certainement sa valeur comme monument traditionnel, bien que l'érudition de l'auteur soit sujette à caution. Il est donné en entier à la fin du Supplément, selon les plus anciennes copies ;

4° Les archives de Mâcon et de La Clayette ;

5° Le terrier de la cure de Dun (1481-1530), etc., etc.

Je tiens à remercier ici, et ce n'est que justice, les hommes aussi aimables que savants qui ont bien voulu me fournir des documents et des indications ; ils seront fidèlement cités en leur lieu. Mais il est dû une mention spéciale à M. Monnet, notaire à La Clayette, le bras droit de M. le comte de Rambuteau, dans la restauration de Dun.

(1) Cartulaire, recueil de chartes ou titres anciens.

(2) Abbaye près de l'Arbresle (Rhône).

CHAPITRE PREMIER : LE NOM. LA TRADITION.

Le nom seul de Dun est une preuve de son antiquité. C'est un mot celtique qui signifie lieu élevé, fortifié. Il est entré dans la composition du nom de plusieurs villes anciennes : Augustodunum (Augs...tun), Autun ; Lugdunum, Lyon ; Châteaudun, Issoudun, etc. ; plus près de nous, Sedunum, Suin, Brancidunum, Brancion, etc.

Sept communes de France portent encore le nom de Dun. Citons Dun-le-Roi, dans le Cher (5.000 hab.), place importante au moyen âge.

Le surnom de le-Roi ne se trouve pas dans les actes avant le XV° siècle, et ne saurait en tout cas être antérieur à la fin du XII°.

Bien que le nom de Dun révèle une origine gauloise, bien que les poteries dont on trouve de nombreux débris dans le remblai intérieur du mur d'enceinte soient très anciennes, cependant les fouilles n'ont pas donné jusqu'à présent de traces incontestées d'occupation gallo-romaine ; il est vrai que les vestiges d'une occupation antérieure sont souvent effacés par la suivante. L'ensemble des ruines se rapporte aux siècles barbares qui ont commencé le moyen âge ; c'est là l'époque héroïque de Dun, ainsi que nous l'établirons. Mais hélas ! Cette époque est, au dire des hommes compétents, une des plus obscures de l'histoire : les monuments écrits, les monnaies, les édifices, qui en restent, sont peu nombreux. Sur Dun nous n'avons pas de mention avant le X° siècle. Il est besoin que la tradition nous vienne en aide.

La tradition est un document sérieux quand on sait faire la part de la légende. La légende elle-même est un indice d'antiquité. Or dans le pays ce nom de Dun réveille des souvenirs mystérieux : c'est le rocher qui s'ébranle à minuit de Noël, la coupe d'or au fond du grand puits, les fayettes (1) qui habitent sous les roches amoncelées, etc.

Comme toujours, l'idée religieuse a une large part dans ces souvenirs. Chez tous les peuples, la montagne a été le lieu privilégié du culte ; nos ancêtres y offraient leurs sacrifices (2). Le christianisme jugea plus facile de changer le but de ce mouvement que de le heurter de front. Les montagnes, les roches, les fontaines sacrées, reçurent le vocable d'un saint, souvent celui de saint Martin, le destructeur du paganisme dans nos campagnes (3). Plusieurs sanctuaires de la Sainte Vierge n'ont pas une autre origine.

(1) Fées, en patois. Il existe au sommet de Chemineau, à côté de Varennes (comme d'ailleurs en plusieurs endroits aux environs de Dun), des rochers nommés Roches Fayettes. On y voit deux excavations en forme de bassin, de 0m,40 à 0m,60 de diamètre, qu'on dit avoir servi aux sacrifices druidiques (?)

(2) Le pèlerin chérit ton sommet solitaire, Le rapprochant de Dieu, l'éloignant de la terre. Loin du monde fangeux l'âme en ton clair azur, Pour s'élever vers Dieu trouve un élan plus pur. (Poésie de M. Duranton, d'Aigueperse.)

(3) Étude sur saint Martin, Soc. Eduenne, t. XVI, p. 67 et suiv.

A Dun, il est fort possible que le rocher haut de deux mètres qui portait la chapelle Saint-Jean, et qu'on a malheureusement enlevé parce qu'il masquait l'église, ait été dès longtemps un autel druidique, qui aurait suffi à donner un renom à la montagne avant même qu'elle fût habitée. Ce serait pour effacer ce souvenir païen qu'on y aurait élevé une chapelle. La fontaine Saint-Jean, à 700 mètres en descendant au nord-ouest, a conservé de la réputation, on lui attribue une vertu merveilleuse ; n'est-ce point là encore du paganisme baptisé ?

Au temps de Saint-Julien-de-Baleure (1580) il y avait toujours à Dun « grand apport » (pèlerinage, concours). Cette tradition est demeurée chez les Blancs (anticoncordataires ou Petite Église) ; on les voit gravir en grand nombre la montagne vénérée le jour de la fête de saint Pierre et de saint Denis, et demeurer de longues heures à genoux devant les ruines. Ils vont de même à la montagne de Saint-Cyr, à celle de Saint-Rigaud (1) et jusqu'à Fourvières et à Alise.

(1) Saint-Rigaud a également une fontaine très renommée.

Dans le mouvement qui porte la foule à Dun, il y a plus que la curiosité ou l'attrait du panorama ; il y a, sans qu'on s'en rende compte, une suite de cette tendance traditionnelle : « On va en Dun. »

Souhaitons que les visiteurs, qui vont être plus nombreux que jamais, tout en se proposant une honnête distraction, n'oublient point le but religieux que le restaurateur de la chapelle a voulu conserver à leur visite. Qu'ils ne profanent point les souvenirs pieux qui planent sur ces hauteurs et les cendres de nos pères qui y reposent !

CHAPITRE II : LE PAGUS.

Dun primitivement donna son nom à un territoire appelé pagus (1). Que faut-il entendre par là ? Cette question mérite d'être étudiée, car elle nous révèle l'ancienneté de Dun.

César, Tite-Live, désignent par le mot pagus les subdivisions rurales des grandes cités ou peuplades (2). Le Digeste en 533 l'emploie dans le même sens (3). A l'époque dont nous parlons (IX° et X° siècles) ce terme, constamment usité dans les chartes, s'applique à deux sortes de territoires fort différents : le territoire de la cité correspondant au diocèse et des territoires secondaires moins étendus.

Le grand pagus est bien défini. Il concorde, pour l'ensemble, avec le territoire du comté, mais étant une appellation plus ancienne, il sert de préférence à désigner les localités (4).

(1) Pagus Dunensis (M. n° 420 = 954-960). Voir Suppl., pièce A. On peut y ajouter une mention qui est douteuse (C. n° 928) : « In pago Duensi » ; Dunensi ou Eduensi ?

(2) « L'Helvétie est divisée en quatre pagus. » (De Bello Gallico, I, XII.)

(3) Forma censuali caveatur ut agri sic in censum referantur, nomen fundi cujusque et in qua civitate et quo pago sit. (Lib. L, tit. XV, lex 4.)

(4) Il se subdivise en ager, et l'ager en villa : « In pago Matisconensi, in agro Evuiradensi (Iguerande), in villa Escutiaco... finem de Floriago (Fleury). Evaranda in comitatu Matisconense, juxta Lierim fluvium. (C. n° 471, 1192.)

Quant aux pagus secondaires, ils ont fort exercé la perspicacité des savants. Ils ne sont pas mentionnés constamment ni avec précision ; d'où certains ont avancé qu'on ne pouvait rien baser de positif sur cette appellation. Sans doute, par la suite, lorsque au XII° siècle le grand pagus lui-même ne fut plus cité dans les chartes, le mot prit le sens vague du mot français pays, dont il est la racine (1) ; mais à la date qui nous occupe, il est rationnel de chercher dans ce terme une désignation territoriale antérieure survivant dans la nouvelle. Cent ans après la création des départements, nos anciennes provinces ne servent-elles pas chaque jour à indiquer une localité ? Nous parlons couramment du Beaujolais, du Forez, du Bourbonnais, du Brionnais, etc.

Lorsqu'il s'agit de villes évidemment très anciennes, comme Feurs, Roanne, Bourbon, la question est claire. Elle l'est moins pour les pagus de Tourvéon, de Dun et du Brionnais ; cependant, puisqu'ils sont cités de la même manière, on est en droit d'établir entre eux une parité. D'ailleurs, le morcellement de ces divers pagus dans la formation du Mâconnais présente une concordance d'ensemble qui mérite d'être retenue. (Voir la note A au Supplément.)

Un mot ici de notre pagus, le Mâconnais. Mâcon n'avait primitivement que le titre de castrum de la cité des Éduens. Comme Chalon, il fut élevé au rang de cité dans le courant du V° siècle. C'est à cette époque qu'a dû être constitué son pagus et probablement aussi son évêché, bien qu'on n'en trouve de traces qu'un peu postérieurement en 538. Il a été pris sur le territoire d'Autun, et, pour une partie, sur celui de Lyon (2).

(1) C'est de ce mot aussi qu'est venu païen, paganus, parce que les derniers tenants de l'idolâtrie furent les paysans, habitants de ces vieux pagus.

(2) M., p. XV.

Voir dans la carte les limites des diocèses, telles qu'elles existaient au Xe siècle, telles sans doute qu'elles ont été créées au V°, et telles qu'elles ont subsisté, sauf de rares modifications, jusqu'à la Révolution. Cette stabilité de treize siècles, au milieu de changements incessants des limites civiles, est tout à la louange de l'Église, et explique le déchirement causé en 1790 par la nouvelle circonscription des diocèses.

Les pagus secondaires de notre région mentionnés aux IX° et X° siècles sont :

Le pagus Forensis, de Feurs, le Forez (1) ».

Le pagus Rodanensis, de Roanne, le Roannais (2).

Le pagus Burbunensis, de Bourbon, le Bourbonnais (3).

Le pagus Briennensis, le Brionnais (4).

Le pagus Torvedonensis, Tolvedunensis, Tolveonensis, de Tourvéon (5).

Le pagus Dunensis, de Dun.

Le pagus de Tourvéon a le plus d'analogie avec notre Dun.

Tourvéon est une montagne de 953 mètres d'altitude, à un kilomètre de Chénelettes. On y trouve des restes de fortifications. Elle joue un grand rôle dans les légendes du Beaujolais. Un parti de Sarrazins, dit M. Cucherat (6), j'ignore d'après quel document, s'y serait établi vers la fin du VIII° siècle, portant de là la dévastation dans le voisinage, jusqu'à ce que Charlemagne vint les déloger (?). Une tradition du pays parle d'un prince (le légendaire Ganelon) qui fut enfermé dans un tonneau hérissé de clous qu'on fit rouler du haut de la montagne.

(1) S. passim (929 à 1100).

(2) S. n° 130, 131, 682, 756 ; C. 734 (902-959) : Saint-Haon, Ambierle, Noailly, Neaux, Amplepuis, Saint-Priest-la-Roche, Saint-Symphorien-de-Laye, etc.

(3) Pérard, p 31 ; Chalmoux (958).

(4) C. 2874 (1058 environ) Varennes-l'Arconce. In pago Brionensi (892) (Severt, Arch. de Lyon, p. 190), sans désignation, ce qui laisse un doute en regard de Brienne en Champagne. C. 3826 (1105), territorium Briennense : Saint-Julien-de-Civry. Plusieurs ont vu ici Saint-Julien-de-Jonzy ; mais : 1° L'évêque d'Autun n'aurait rien eu à voir dans cette église qui était du diocèse de Mâcon ; 2° Saint-Julien-de-Civry est resté à la collation du prieur de Marcigny, l'autre à l'évêque de Mâcon ; 3° C'est pour cela que ni l'un ni l'autre n'a gardé le surnom en-Brionnais.

(5) M. 39, 416, 425 (872-885) : Claveysolles, Lamure, Saint-Nizier-d'Azergue, Cublize, La Gresle, Saint-Vincent-le-Reins, Saint-Bonnet-le-Troncy.

(6) Autel d'Avenas, p. 1.

La ruine de ce chef-lieu important date peut-être de cette époque. Depuis, son renom a été en mourant. En 942-954, il portait encore le titre de vicairie ou viguerie (subdivision administrative (1)). Beaujeu, dont le château et le nom ne remontent qu'au milieu du X° siècle, hérita de sa puissance et de son territoire.

Voyez dans la carte et au Supplément, note A, la reconstitution probable des pagus de Dun, de Tourvéon et du Brionnais.

Au pagus de Dun si nous joignons celui de Tourvéon, avec lequel il a une parenté, nous avons une vaste région de 60 kilomètres sur 40, tranchant sur ses voisines par la nature du sol et par le caractère des habitants ; c'est elle que le langage du peuple appelle encore la Montagne, par opposition au Brionnais et au Charollais.

Il faut avouer que si dans la formation du Mâconnais au V° siècle on a cherché, en coupant les anciens territoires, à rompre les vieux cadres, on n'a pas réussi. Les formes primitives basées sur la nature ont subsisté, et vous étonneriez beaucoup les Brionnais et ceux de la Montagne en leur disant qu'ils ont quelque chose de mâconnais.

Elle n'est donc pas invraisemblable cette phrase du manuscrit sur Dun : « On dit cette ville être plus ancienne que Mâcon » au moins si on l'interprète en ce sens, que Dun avant Mâcon a donné son nom au pays. En tout cas, il est certain que ce fut un centre des plus anciens de la contrée ; antérieur à Charlieu (2), Cluny (3), Paray (4), le Bois-Sainte-Marie (5) dont on connaît l'origine monacale ; à Beaujeu (6), Villefranche (7), Châteauneuf (8), La Clayette (9), dont on sait la fondation seigneuriale.

(1) C. n° 616 : In pago Matisconensi, in vicaria Tolvionensi, villa Vacivarias. S. n° 397, 431, 690 (989-1020) : In agro Tolvedunensi.

(2) Monastère fondé vers 872 (Carus-Locus, Chierlieu (1460)).

(3) Monastère fondé en 910.

(4) Monastère fondé en 973.

(5) N'a pas eu d'importance avant le XII° siècle.

(6) Simple château au X° siècle, ville au commencement du XII°.

(7) Fondée par les sires de Beaujeu vers 1181.

(8) et (9) Voir plus loin.

On est porté à juger de l'ancienneté d'une ville par son importance actuelle. De simples hameaux, réduits même à une ferme, ont eu un nom et un rôle, alors que nos villes n'existaient aucunement.

Quand on plonge le regard dans les siècles passés, comme lorsqu'on scrute avec la lunette d'approche les lointains horizons, il arrive que les distances se confondent : on se figure sur le même plan deux objets très éloignés l'un de l'autre ; rien ne contribue tant à fausser le jugement en histoire.

CHAPITRE III : LE CHAPITRE. L'ARCHIPRÊTRE.

Si Dun fut un chef-lieu ancien, on n'est pas en droit d'en conclure que le christianisme y eut un temple de bonne heure. Au contraire, c'était plutôt à côté des anciens centres, longtemps païens, que s'établissaient les paroisses primitives. On peut croire aussi que ces lieux retirés et sauvages furent le dernier repaire des superstitions idolâtriques.

§ I. Le chapitre.

Une charte de Savigny (910-922), dans deux de ses copies, fait mention de l'église « Saint-Pierre du monastère de Dun (1) ». Un monastère dans une forteresse ?... Si cette version est la vraie, il faut entendre par là ce qu'une charte de Cluny (1200 environ) appelle « le chapitre de Dun et ses deux prêtres (2). »

(1) S. 431. Suppl., pièce et note B.

(2) Guigonet de Germolles, frère hospitalier d'Aigueperse, par testament « lègue à l'église de Saintigny (sic) trois deniers pour son luminaire et trois deniers pour le luminaire de Saint-Pierre de Dun, à prendre annuellement sur la terre de Durand de Laie. Il donne au chapitre de Saintigny neuf sols et six deniers pour sa sépulture et pour un tricenaire, et au vicaire douze deniers. II donne au chapitre de Dun trois sols et à ses deux prêtres douze deniers. Il donne à l'archiprêtre Lebaud sept sols pour le rachat de son âme, et lui rend pour un cheval sept sols et six deniers... » « Pierre, prieur de l'hôpital d'Aigueperse et chapelain de Saintigny, et Hugues de Trémont » sont choisis pour exécuteurs testamentaires. (C. 4387.)

L'existence à Dun d'un chapitre, réduit au XIII° siècle à deux prêtres, n'est pas douteuse et n'a rien d'extraordinaire, nous en verrons un exemple à Beaujeu et à Semur.

Une tradition du pays nous parle « des trois frères de Saint-Cyr, de Saint-Rigaud et de Dun se donnant par le feu le signal de la prière ». Il s'agit sans doute des religieux établis aux monastères de Crozan, sur la montagne de Saint-Cyr (1), et d'Aujoux, sur la montagne de Saint-Rigaud (2).

Ce chapitre avait-il un titre curial ? Dun avant sa ruine fut-il paroisse et à quel diocèse appartint-il ? Établissons d'abord les données, nous tirerons ensuite la conclusion probable.

D'après la charte de fondation du chapitre d'Aigueperse en 1288 (3), et d'après les listes complètes les plus anciennes des paroisses (XIV° siècle), Dun est paroisse de l'archiprêtré du Bois-Sainte-Marie et du diocèse d'Autun. La liste du diocèse d'Autun au XI° siècle ne porte pas Dun, mais il y a là seulement une preuve négative, puisque cette liste n'est pas complète (4).

La limite du cadastre de 1825 entre Dun et Varennes, qui est la limite des anciens diocèses, puisque c'est la même qui est mentionnée par Courtépée (5), la même qui est insinuée par les plus anciens actes (6), passe devant la porte de l'église de Dun, coupant par moitié l'emplacement de l'ancienne forteresse, ne conservant à Dun qu'une gaine entre les hameaux de la Borcelle, la Faux et Montrossin laissés à Varennes.

(1) Fondé en 1067.

(2) Chapelle de Saint-Victor (910-920), donnée à Cluny en 929, plus tard prieuré (C. 114, 378 ; P. 229).

(3) Voir chap. VIII.

(4) Ce monument, très rare en l'espèce, a été tronqué par le ciseau du relieur (A., p. 365 et 372). Chose à remarquer, le Bois-Sainte-Marie et Ouroux ne sont pas mentionnés non plus, et à une place où ils devaient l'être selon l'ordre suivi. L'exiguïté et la position de leur territoire donnent à penser qu'il a été détaché des paroisses de Gibles et de Colombier, et que leur église était d'abord uniquement une dépendance de monastère (P. 3 et 25). La même réflexion s'applique à Châteauneuf, mais son église eut une autre origine.

(5) « La chapelle Saint-Jean dépend de la paroisse de Varennes, quoique à deux toises de l'église de Dun. » Deux, lisez dix. Voir le plan et la carte.

(6) Terrier de la cure de Dun. Visite de Mgr de Valras (1746), dîmes n° 5.

Autre anomalie, le château de Trémont, avant la Révolution, était de la paroisse de Dun, formant sur Varennes une enclave à deux kilomètres de la limite (1).

Il ne faut pas oublier que chez nous, comme actuellement encore dans les pays de missions, les paroisses se sont établies au fur et à mesure des besoins et selon les circonstances. Au moment de la circonscription de nos diocèses (V° siècle), il y avait fort peu d'églises et pas d'organisation bien déterminée de paroisses. Cela explique pourquoi les limites en sont souvent si étranges (2).

(1) Acte de vente (1644). Courtépée.

(2) Le mot paroisse (parochia) dans le sens actuel n'est usité que depuis le XIII° siècle.

Il est évident que la limite des paroisses et des diocèses à Dun, telle qu'elle est indiquée, n'est pas primitive. Que la ville de Dun ait été partagée entre deux diocèses, jamais !... Donc il y a eu remaniement des limites après la ruine. Mais dans quel sens et pourquoi ? Tout tend à prouver que Dun a dépendu de Mâcon, au religieux et au civil, jusqu'au XIII° siècle, et voici comment j'expliquerais le changement.

La limite primitive de l'Autunois et du Mâconnais passait à une certaine distance de Dun, le laissant, avec une partie du territoire actuel de Saint-Racho, dans le Mâconnais. Le premier centre religieux qui vint timidement se placer près du vieux Dun païen fut Varennes, sous le patronage de saint Martin, exerçant son influence dans tout cet angle du diocèse de Mâcon. Le culte chrétien fut dans la suite introduit là-haut par un service de chapelle, la chapelle Saint-Jean, et ce service confié à des moines ou chanoines, sans qu'il y eût séparation déterminée de paroisses. C'est pour ce chapitre et pour l'utilité de la forteresse seule que fut construite ou reconstruite au XII° siècle l'église Saint-Pierre qui a traversé les âges.

On trouve presque toujours une chapelle dans l'enceinte des vieux donjons. Mais on comprend qu'ils n'aient pas pu renfermer un centre paroissial : le seigneur n'eût pas voulu de ce concours habituel de peuple, et le peuple ne se fût pas senti à l'aise.

Après la ruine de la citadelle on songea à utiliser l'église restante, pour constituer une paroisse à l'usage de ces parages éloignés. Varennes, comme toujours, entendit garder le plus possible, et, en signe du passé, conserver une partie de la montagne avec la Borcelle de l'autre côté. On ne voit guère autrement de quel droit sa limite est venue passer à la porte de l'église de Dun. Trémont, à cause de rapports intimes avec Dun, obtint d'y rester annexé.

Et pourquoi cette nouvelle paroisse fut-elle reversée dans le diocèse d'Autun ? Sans doute parce que la majeure partie de son territoire a été prise sur ce diocèse, sur Gibles et Saint-Igny.

Ce qui est arrivé pour Beaujeu et Semur éclaire grandement cette explication.

Beaujeu, dépendant au début de la petite paroisse de Saint-Martin-des-Étoux, crée d'abord une église collégiale à l'ombre du château (consacrée 1076). Plus tard pour la ville qui s'est construite dans la vallée s'élève l'église paroissiale de Saint-Nicolas, fondée en 1127, consacrée, dit-on, en 1131 par le pape Innocent II.

Semur, château très ancien, n'a été paroisse qu'à la fin du XIII° siècle. C'est Saint-Martin-de-la-Vallée, bien oublié maintenant, qui fut la paroisse primitive, sous le patronage de saint Martin, comme Varennes, et timidement placé au pied de la montagne. Plus tard, une petite église sous le vocable de sainte Madeleine était consacrée au service de la basse ville, en dehors des remparts du château, tandis que s'élevait au sommet de la montagne, pour le chapitre, la belle église de Saint-Hilaire, qui prenait le titre plutôt que le service de la paroisse (1274) (2).

(1) A., p. 363, 375.

(2) A., p. 134.

Elle avait été précédée par une chapelle aussi en l'honneur de saint Hilaire, desservie par quatre prêtres (1).

Nous verrons plus loin chose semblable pour La Clayette.

§ 2. L'archiprêtré.

Les archiprêtres, institués vers la fin du IX° siècle, jouent un grand rôle au moyen âge ; ils avaient des pouvoirs très étendus, jusqu'à conférer la juridiction au nom de l'évêque (2). Il est à remarquer qu'avant le Concordat, comme actuellement encore en plusieurs diocèses, la dignité d'archiprêtre était donnée successivement à l'un des prêtres de l'archiprêtré (3). Primitivement on ne trouve même pas de titre d'archiprêtre, mais seulement la mention archiprêtre dans les signatures, et dans les listes, le nom de l'archiprêtré en fonction : « Ex ministerio N., sous l'administration de N. (4). » Évidemment il y avait une circonscription déterminée, mais ce n'est qu'au XIII° siècle qu'elle est couramment désignée par le nom de la ville principale ou du pays ; au XII°, cette appellation est encore rare.

Le diocèse de Mâcon au XIV° siècle était partagé en quatre archiprêtrés : Beaujeu, Le Rousset, Vérizet et Vauxrenard. Au XVIII° furent ajoutés ceux de Cluny et de Charlieu.

En regard, sur la limite du diocèse d'Autun, se trouvaient : Semur, le Bois-Sainte-Marie et Charolles. (Voir la carte)

Beaujeu eut longtemps un vaste archiprêtré de soixante-dix paroisses (5), mais il n'apparaît avec ce titre que vers 1225 (6). Or nous avons un titre bien antérieur en faveur de Dun.

(1) F. Cucherat, Soc. Éduenne, t. XVI, p. 132.

(2) C. 3887.

(3) De 1657 à 1668 M. Laurent Moreau, curé de Varennes, fut « archiprestre de Beaujeu ».

(4) A., p. 365.

(5) En 1790 il y avait en France vingt-six diocèses n'en ayant pas autant ; certains archiprêtrés du diocèse de Lyon en avaient encore davantage.

(6) Martinus de Colongiis archipresbyter Bellijoci. (L., 1.1, p. 290, 319.) C'est à tort que l'auteur de la préface du cartulaire de Mâcon (p. 31), a vu un archiprêtre dans le doyen de la collégiale de Beaujeu (1117), sous prétexte que les archiprêtrés sont appelés doyens en plusieurs pays.

Une charte de Mâcon, dans une de ses copies, nomme un archiprêtre de Dun en 1117 (1).

Les pagus ayant généralement servi de cadre aux archiprêtrés, il est bien naturel qu'il en ait été ainsi pour le pagus Dunensis. Peu importait que Dun ne fût pas alors paroisse, il désignait la région. L'archiprêtré de Semur est également antérieur à l'érection de la paroisse de Semur.

Cette appellation ne peut concerner qu'un archiprêtre du diocèse de Mâcon, et non l'archiprêtré du Bois-Sainte-Marie qui comprenait également une partie de l'ancien pagus Dunensis. En effet, on trouve à la même époque un Lambert archiprêtre du Bois-Sainte-Marie (2).

Le pagus Torvedunensis (de Tourvéon) a-t-il aussi servi de cadre à un archiprêtré, qui aurait ensuite emprunté son titre à Beaujeu puis englobé l'archiprêtré de Dun ? Ou bien n'y a-t-il eu dès le principe qu'un seul archiprêtré dont le titre a passé de Dun à Beaujeu ? Il est assez difficile de se prononcer (3). Dans le premier cas l'archiprêtré de Charlieu du XVIII° siècle serait une résurrection de celui de Dun.

(1) Stephanus Pontinus archipresbiter Dunensis (M. 586). Cette copie est celle de Bouhier, à la Bibl. Nationale, suivie par M. Ragut dans son édition du Cartulaire, vérifiée à notre intention par l'obligeance de M. L. Delisle, le distingué bibliothécaire. L'autre, celle du lieutenant Bernard, conservée aux archives de Mâcon, porte archipresbyter Diniciensis, de Denicé, près de Villefranche. Il est difficile de se prononcer sur la valeur intrinsèque de ces deux copies faites toutes deux sur l'original ; mais Denicé ne satisfait guère, car Anse, très ancien, paraît avoir été l'archiprêtré primitif ; sa première mention est de 1221 (L. t. I, p. 229).

(2) Lambertus archipresbiter Sancte Marie. Il est témoin de la fondation de l'hôpital d'Aigueperse dans sa circonscription (1100) (A., p. 245). Cf. M. n° 570.... archipresbiteris suis Lamberto et Ansedeo (1112-1139).

(3) Le Cartulaire de Mâcon cite fréquemment, à la fin du XI° siècle, un même archiprêtre Bernard, partie importante dans des actes à Belmont, La Gresle, Mardore, Saint-Jean-la-Bussière.

Quoi qu'il en soit, on comprend qu'entre ces deux rivaux de vieille date, Beaujeu et Dun, celui-ci étant ruiné, celui-là ait été bien aise, pour augmenter son influence religieuse en proportion de son influence politique, de prendre le titre d'archiprêtré ou même d'en réunir deux en un seul. L'annexion de Dun au diocèse d'Autun aurait confirmé cette mesure.

CHAPITRE IV : La vicomté.

Dès le principe, les comtes de Mâcon eurent des vicomtes qui avaient pour fonction, selon le sens du mot, de remplacer le comte et de l'assister, notamment dans la tenue des assises publiques.

Les cartulaires nous font connaître, entre 928 et 948, Maïeul ; entre 948 et 960, Gauthier ; entre 964 et 966, Narduin ; entre fin X° siècle et 1030, Guigue. Nous n'avons pas à parler de ces vicomtes qui ne concernent pas particulièrement notre région. Le dernier cependant y possédait de grands biens de famille (1). Il avait épousé Eufémie, fille du précédent vicomte Narduin.

(1) Il paraît comme témoin dans la donation faite à Cluny par son frère Guillaume, de Viscelaire (Montmelard), de l'église d'Arcinges, de La Val (Ecoches) ou Vallet (Thel) Valetam et Montem Acutum (?) (C. 928. In pago Duensi ?) Il confirme bientôt après cette donation en ajoutant des biens à Arcinges, tout ce qu'il possède à Gibles. Il cède en outre avec Lambert, son frère, l'église d'Attolas (Thel (?) qui fut sous le patronage de Cluny) et un domaine à Matour, don de Guichard, son frère défunt (C. 1775). Il n'est pas impossible que ce Guigue fût issu de la famille de Beaujeu et allié aux vicomtes Le Blanc. (V. au Suppl. la note C.)

§ 1. Vicomté héréditaire.

De 1030-37 commence la vicomté héréditaire et inféodée dans la famille des Le Blanc.

Lorsque la maison de Beaujeu, prenant de l'importance et de l'extension, fut arrivée à devenir indépendante et à couper en deux le comté de Mâcon, il devint nécessaire qu'il y eût dans cette partie du Mâconnais un pouvoir stable et résidant. Le vicomte ne fut plus alors un simple subalterne ; il se nomme vicecomes matisconensis, ce qu'on peut traduire : vicomte du Mâconnais, plutôt que vicomte du comte de Mâcon. Bien qu'il ne se soit jamais rendu indépendant comme le sire de Beaujeu, cependant à la fin on le voit agir en maître (1).

Quelles furent les limites de cette vicomté ? Question difficile. D'abord quels étaient les biens de famille des Le Blanc, quels étaient leurs biens de vicomtes ? Il est souvent impossible de le distinguer. Puis sous le régime féodal, à la merci d'un mariage, d'une vente, d'un engagement hypothécaire, les possessions changent sans cesse et enjambent les unes sur les autres, ne conservant plus de continuité.

La base de la vicomté fut sans doute le pagus Dunensis, comme le pagus Tolveonensis fut la base du Beaujolais. Mais, d'un côté, ce Beaujolais allait toujours s'agrandissant (2), de l'autre, le Forez tendait à s'avancer sur Perreux et la rive droite de la Loire (3) ; Semur avait des droits sur Iguerande (4), etc. Pendant ce temps, les possessions des vicomtes de Mâcon s'étendaient sur une partie du comté de Chalon (détaché du comté d'Autun), englobant le Bois-Sainte-Marie, Montmelard, Chevagny-le-Lombard, Saint-Igny, Matour, Trivy (5), etc. Ces terres seraient-elles venues aux Le Blanc par une alliance avec une fille des comtes de Chalon ? En tout cas, c'est en passant par eux que cette partie de l'ancien pagus Dunensis est arrivée dans la suite à être annexée au Mâconnais. Le récit des actes des vicomtes éclaircira ce point (6).

(1) Voir plus loin.

(2) L'extrême limite nord que le Beaujolais ait atteinte correspond à peu près à la limite sud du département de Saône-et-Loire.

(3) Louvet, IV° partie, chap. V.

(4) C. 2940 (1040).

(5) Voir la carte.

(6) Est-ce bien par distraction que la charte (C. 2148, note ; et 2501, fac-simile, tome I) met cette région « in pago Matisconensi »? Au Bois et à Vigouset où le comte Lambert paraît en maître en 976 (P. 30, C. 1144 bis, fin Il° vol.), les Le Blanc se sont substitués (P. 24, C. 2922, 2501 (?) au milieu du XI° siècle). A cette époque, les transformations féodales font disparaître l'appellation courante : « in pago Matisconensi... Augustodunensi ».

Quel fut le centre de la vicomté ? Ce fut sans doute Dun, au moins au début. « C'est une tradition dans le canton, dit Courtépée, que l'ancien bailli de Mâcon siégeait à Dun. On ne sait sur quoi elle peut être fondée. La place est trop petite et d'un trop difficile accès pour avoir pu être le séjour des officiers d'un bailliage (1) ». Au moment où le pouvoir royal acquit le comté de Mâcon (1238), Dun n'était qu'une ruine, il n'a pu y établir, même momentanément, le bailliage. Je crois que cet « ancien bailli de Mâcon » n'est autre que le vicomte. Saint-Julien-de-Baleure nous est l'écho de cette manière de parler : « Le vicomte ou bailly du comte allait tenir ses assises à tour de roole et en temps indict et préfix ès chastellenies du comté masconnais (2) ».

Si au début Dun fut la résidence principale du vicomte, sur la fin (XII° siècle), il paraît que ce fut Châteauneuf, demeure plus accessible et plus confortable. Le dernier vicomte est appelé « seigneur de Châteauneuf (3) », et Dun est nommé après Châteauneuf dans le récit de sa mort, deux documents, à vrai dire, postérieurs à la ruine de Dun. Châteauneuf aurait donc été appelé novum, neuf, par rapport à Dun qui était le vieux château. La plus ancienne mention qu'on en trouve est du commencement du XII° siècle : Bérard, évêque de Mâcon, fait un baptême dans l'église de Châteauneuf (4).

(1) Le manuscrit de Potignon de Montmegin et de Verchère de Reffye relate la même tradition (fin XVIII° siècle). (Bib. de M. J. Déchelette.) Voir, sur ces auteurs, Soc. Éduenne, t. XV, p. 266.

(2) En 1212, après les vicomtes, nous voyons cette fonction remplie par Girard, fils du comte Guillaume.

(3) Voir plus loin.

(4) M. 607.

C'est bien la date qui convient à cette église, construite sans doute, comme celle de Dun, par le vicomte de Mâcon. Le château primitif peut être antérieur.

Le manuscrit nous dit : « En ces lieux de Dun-le-Roi, les comtes de Mâcon prenaient plaisir (il a parlé de chasse auparavant), et faisaient quelque résidence à Châtelneuf, lieu limitrophe du comté (1) de Beaujolais. » Je crois qu'il faut interpréter « les vicomtes », aussi bien qu'à la fin : « Les principaux officiers de la maison dudit comte de Mâcon se retirèrent en la ville du Bois-Sainte-Marie. »

Il est possible cependant que les comtes, craignant que le vicomte ne se rendît indépendant, à l'exemple du sire de Beaujeu, aient voulu garder en leur pouvoir direct le château de Dun comme garantie.

§ 2. Les vicomtes Le Blanc.

Quelques détails sur ces vicomtes intéresseront sans doute, car ils comportent une page de notre histoire locale.

D'après Potignon de Montmegin déjà cité (2), la famille des Le Blanc (Albus ou Blancus) sortirait d'une branche de la maison de Semur établie au delà de la Loire, vers Briennon. Il est certain qu'elle y posséda toujours de grands biens.

Le plus ancien connu est Hugues, aïeul du premier vicomte, et qui serait fils ou petit-fils de Froïlan de Semur surnommé Le Blanc. En 984 lui et son fils Artaud donnent à Cluny « la chapelle Sainte-Marie de Montmelard avec ses revenus et des terres situées aux villages de Nurux (ou Nureux), Le Côté et Charnay », dans la même région (3).

(1) Le Beaujolais n'a jamais été comté.

(2) Suppl., note D.

(3) C. 1672-73 « Noerolis ou Noverolis, Cotis, Carneto ». Le Côté (Gibles) a eu au moyen âge un château dont il reste quelques ruines. Cf. C. 1783 (988).

1° Archimbaud. En 1037 paraît Archimbaud avec le titre de vicomte (1) ; c'est le premier vicomte de la famille ; il succédait à Guigue. Il nomme son père Artaud et son grand-père Hugues, confirme leur donation de Montmelard et celle d'un domaine à Vigouset qu'il a faite sous condition avant de partir pour Jérusalem. Ce pèlerinage antérieur au mouvement des croisades est à remarquer. Avant ce voyage, il avait donné également à Cluny l'église de Saint-Laurent avec ses revenus. En 1039, il donne le domaine du Vigneau (2) et confirme sa donation de Saint-Laurent, en exprimant le vœu que « sur l'ordre de l'abbé, les moines y fassent une demeure continuelle ». C'est l'origine de l'obédience qui devint plus tard (1367 au moins) prieuré, et pour laquelle fut construit le beau clocher qui subsiste.

Après la mort d'Archimbaud, vers 1040, Béatrix, sa veuve, donna à Cluny des biens situés dans le Lyonnais, à Salzeto (?) (3).

2° Hugues. Fils du précédent. Une donation de sa part au monastère de Marcigny est relatée au Supplément.

En 1067, Artaud Le Blanc fonde sur la montagne de Crozan (Saint-Cyr), près Montmelard, un monastère dépendant de celui de Saint-Rigaud (Ligny). Sur sa part d'héritage, il lui donne l'église de Matour et la moitié de celle de Gibles, un domaine à Viscelaire, etc. (4). Son frère Hugues est là pour confirmer cette donation ; il est aussi nommé parmi les bienfaiteur de l'abbaye. Il n'est pas appelé vicomte, mais la mention de leur père Archimbaud ne laisse pas de doute sur son identité.

Une charte de Paray de la fin du XI° siècle (5) nous parle d'un Artaud Le Blanc, qualifié de domnus et qui doit être le fondateur de Crozan.

(1) C. 2922.

(2) C. 2932. Alias Joux (Saint-Laurent-en-Brionnais) : « In pago Matisconensi... de mea haereditate. » Cf. une donation d'Archimbaud Li Blans, sur Saint-Laurent (P. 38).

(3) C. 2939.

(4) C'est à tort que M. Cucherat (Abbaye de Saint-Rigaud) confond Artaud Le Blanc avec Artaud de Néronde, fondateur de l'abbaye. Et cela, grâce à une lecture fautive (p. 57, n° 6), et à un tour de force (p. 24), celui de faire vivre Artaud de Néronde après que sa veuve s'est remariée. Beaucoup ont copié cette énormité. (Cf. p. 67, la liste des bienfaiteurs. Arch. de Mâcon, H. 142.)

(5) P. 3, 24.

Il donne au prieuré de Paray le quart de l'église du Bois-Sainte-Marie et la terre appartenant à cette église. En 977, Lambert, comte de Chalon, fondant l'abbaye du Val d'Or (Paray), lui avait donné la moitié de l'église du Bois qui dépendait alors de ce comté. La cure est restée depuis à la collation du prieur de Paray. Cette obédience de Cluny est-elle devenue prieuré ? Courtépée le dit, mais je n'ai rien trouvé qui le prouve.

Vers 1065-78, le vicomte Hugues donne au chapitre de Saint-Pierre de Mâcon « avec le consentement du comte Guy, son seigneur, la chapelle de Saint-André avec sa verchère », et il ajoute : « Ces biens font partie de la vicomte que je possède (1). » On croit généralement qu'il s'agit ici de Saint-André-de-Villers, près Charlieu, qui, par le fait, appartint au chapitre de Saint-Pierre et fut de la vicomté de Mâcon (2).

3° Archimbaud II. Le successeur d'Hugues fut Archimbaud, son fils, nommé dans la charte des bienfaiteurs de Saint-Rigaud (3). Un passage des Historiens des Gaules (4) nous donne le nom des enfants « d'Erchembaud, vicomte de Mascuns ».

En 1100, il fonde, sous le vocable de sainte Madeleine, l'hôpital d'Aigueperse. Plus tard les évêques d'Autun ajoutèrent à cette donation l'église de Vareilles et la moitié de celle de Gibles (1148-1176) (5).

(1) Sunt eae res de vicecomitatu quem teneo. (Severt, p. 118.)

(2) D'après Mgr Rameau, il serait question d'une chapelle de Saint-André située à Mâcon, et qui faisait partie de la terre vicomtale attachée dès le X° siècle au titre de vicomte (M. 183). Cette donation est rappelée au nécrologe de Saint-Pierre dans les mêmes termes.

(3) Abbaye de Saint-Rigaud, p. 67.

(4) T. XIV, p. 9 (Le moine de Foigny) : « Hugues, trésorier de l'église de Reims, Etienne moine, Artaud, Archimbaud et leurs sœurs. Artaud eut un fils du même nom que lui, Artaud. Une des sœurs d'Artaud épousa Amédée de Haute-Rive et en eut Amédée qui fut évêque de Lausanne » (1145-1159).

(5) A., p. 245, 254.

La vicomté était à son apogée, ici commence la décadence.

En 1120, Archimbaud cédait à Guichard III de Beaujeu tout ce qu'il possédait en alleu à Montagny, près de Roanne.

En 1125 il lui abandonne encore le château de Cavagère (?) avec tout ce qu'il possède depuis la vallée de Murcy (Mussy) et de Dun jusqu'à la Bussière, et depuis Marcilly jusqu'à Sainte-Marie-du-Bois (1).

Vers 1137, suivant un entraînement fréquent à cette époque, Archimbaud fait vœu d'aller en Terre Sainte ; et pour se procurer les fonds nécessaires, il engage entre les mains d'Humbert III de Beaujeu, ses possessions d'en deçà de la Loire, soit dans la plaine soit dans la montagne, son château de Chevagny (2) et sa terre de Châteauneuf. Il était stipulé qu'Archimbaud seul ou son fils pourrait dégager ces biens, lesquels, en cas de pré-décès, seraient dévolus au prêteur (3). C'était de la part des sires de Beaujeu un moyen assez juif d'agrandir leurs biens.

Mais bientôt Humbert, effrayé par une vision, laisse sa femme et ses petits enfants, et part à son tour pour la Terre Sainte où il se fait Templier. Pendant ce temps, dit Pierre le Vénérable (4), « le vicomte de Mâcon dévastait nos terres comme un loup et le jour et la nuit ». Humbert revint vers 1147 et le soumit « ainsi que beaucoup d'autres en deçà et au delà de la Loire ».

(1) Louvet, Hist, man. du Beaujolais, ch. V. Je n'ai pu en trouver que des copies plus ou moins fautives.

(2) Aigueperse, voir plus loin.

(3) Vachez, Familles chevaleresques aux croisades, p. 30.

(4) Bib. Clun., col. 925.

La similitude des noms rend très difficile l'attribution de ces données. Il est peu probable que ce soit l'Archimbaud des chartes de 1065 qui part en 1137 pour Jérusalem, il eût eu près de quatre-vingts ans ; ce doit être son troisième fils. De même Artaud qui fut le dernier des vicomtes doit être son petit-fils, spécialement mentionné dans sa descendance (note 4, p. 33) et qui ne pouvait être un vieillard quand il voulut lui aussi partir en Terre Sainte vers 1181-1184.

Etranges natures que ces hommes (et ils sont nombreux à cette époque) qui finissaient par expier leurs vols et leurs meurtres au fond des cloîtres de Cluny ou sous les murs de Saint-Jean-d'Acre !

CHAPITRE V : LE CHATEAU ET SES FORTIFICATIONS.

Dun est situé sur une montagne de 709 mètres d'altitude qui se détache d'un contrefort de la chaîne du Beaujolais. De ce côté la vue est fermée (1), mais elle s'étend magnifique de tous les autres, sur le cours de la Loire jusqu'aux montagnes du Forez, sur le Brionnais et sur le Charollais jusqu'aux montagnes du Morvan. A l'œil nu on peut découvrir vingt-cinq ou trente clochers. A côté est Dunet de 732 mètres, d'où le dicton déjà vieux :

Si Dun sur Dunet était, Les portes de Rome on verrait.

Réciproquement on aperçoit Dun de très loin ; avec son clocher il se détache sur l'horizon de 25 kilomètres à la ronde. A pic du côté du nord, il est facile à fortifier. C'est évidemment cette situation exceptionnelle qui l'a fait choisir dès une haute antiquité. De là on pouvait suivre les mouvements de l'ennemi, donner au loin les signaux de feu et surtout soutenir un siège.

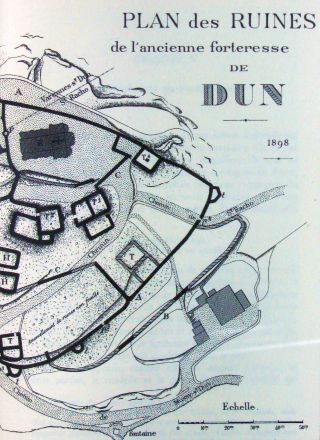

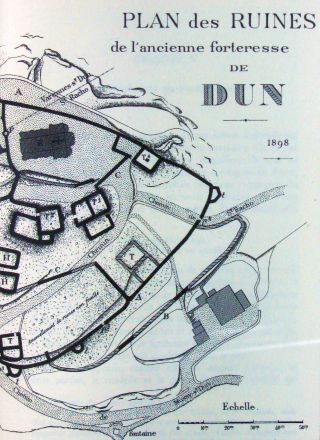

Voici la description de la forteresse d'après le manuscrit déjà cité et d'après les ruines qui subsistent. Voir le plan (2).

(1) Courtépée dit qu'on y aperçoit les Alpes.

(2) Ce plan très net est l'œuvre, ainsi que la carte, de M. Simonet, sous-chef de section au P.-L.-M. Il a été levé avec un soin minutieux sur des fouilles longtemps poursuivies, mais qui ont dû être ensuite comblées. Comparer avec la restitution d'ensemble due à la plume de M. S. Roland.

Elle se composait, comme tous les anciens châteaux, de deux parties, la citadelle et la partie basse. La citadelle qui occupait le sommet de la montagne était défendue par quatre tours carrées, de 8 à 10 mètres de côté, T4, T3, T2, T1. Cette dernière paraît avoir été le principal donjon. A la première enceinte qu'elles forment succède une seconde, en contre-bas, dont l'angle est terminé par la tour T5. De là semble se détacher encore un autre mur CC, ouvert entre deux constructions en p6. Puis vient l'enceinte générale, fortifiée à l'est et à l'ouest de deux contre-enceintes B,B, dont les murs ne se retrouvent plus partout, mais que l'élévation du terrain et les pierres roulées indiquent très distinctement. C'est ce que l'on appelait à l'époque une barbacane (1). On peut croire aussi que les assises de terrain qui existent du côté nord et celles qui dominent le chemin de l'entrée principale, ont été fortifiées au moins de palissades. On aimait à faire défiler ainsi le chemin d'entrée sous les remparts, et du côté droit dépourvu du bouclier, pour harceler l'ennemi et empêcher les machines d'approcher de la porte (2).

(1) Guill. le Breton, p. 330, n° 5.

(2) Tous ces détails de fortification sont empruntés à Viollet-le-Duc et à de Caumont.

Les anciennes forteresses ont toujours de multiples murailles étagées. Les assiégés défendaient les approches, puis les contre-enceintes, puis l'enceinte principale, puis le donjon. Et il n'est pas rare que ce dernier ait tenu fort longtemps après que les premières étaient prises. A Dun on pouvait compter quatre murs à escalader avant d'être maître de la citadelle.

La porte principale, la seule carrossable, était au midi P1; c'est celle que le manuscrit appelle porte de Mâcon. La plus importante ensuite est à l'opposé P2, celle sans doute que le manuscrit appelle porte de Saint-Laurent. Elles sont l'une et l'autre défendues par de nombreuses tours, formant un enchevêtrement en labyrinthe de contre-tours et de corridors. On doit croire qu'il y avait aussi à l'est et à l'ouest en p1 et p2 deux autres portes, ou plutôt des poternes ; le passage y est tout indiqué, mais on n'en trouve pas trace. Où étaient les portes faisant communiquer les enceintes ? On en voit une en p4, et il en paraît des indices en p6, p5, p3 ; celle-ci devait être l'entrée principale de la citadelle. Il faut se rappeler que ces portes dérobées des murailles et des tours étaient généralement, aux IX° et X° siècles, à une certaine hauteur ; on n'y pouvait accéder que par une échelle mobile, qui a été le prélude des ponts-levis du XIII° siècle. Les divers étages des tours ne communiquaient souvent que par des trappes. Ici on les voit flanquées de constructions pour en défendre l'approche et en dissimuler l'entrée. Ces contre-tours ont renfermé parfois l'escalier.

Il est à remarquer que la forme carrée est la plus usitée jusqu'aux XII° et XIII° siècles. A Dun, en raison du manque de pierre de taille, et aussi pour mieux résister aux coups, les angles sont arrondis.

Quant au couronnement des tours et des murs, à cette époque il était en bois, formant saillie pour faire tomber sur les assiégeants des projectiles, de l'huile bouillante, etc., et couvert en planches contre les traits ennemis. C'est ce qu'on appelle des hourds. Comme il était facile d'y mettre le feu, on les remplaça au XIII° siècle par les mâchicoulis en pierre. A Dun on trouve peu de pierres de taille, la plupart avec crampons ; il faut dire qu'il y a longtemps qu'on les pille.

Les murs au midi et à l'est, qui sont les points les moins escarpés, ont 1 m, 35 d'épaisseur. Ils sont flanqués de demi-tours, et devaient être très élevés, si l'on en juge par un éboulis qui couvre 12 à 15 mètres. Quoi qu'en dise le manuscrit (et il n'est pas à croire que cela ait changé depuis trois siècles), la maçonnerie est en général fort peu solide. Savait-on bien faire la chaux ? En tout cas il était difficile de la transporter là-haut, et on l'a économisée. Aucune trace de voûte, elles n'étaient pas en usage à l'époque. « Le bois, dit Viollet-le-Duc, joue un grand rôle dans les fortifications des premiers temps du moyen âge. » Les murs, surtout ceux du nord qui n'ont guère que 90 centimètres à 1 mètre, ne sont pas ceux des forteresses des XIII° et XIV° siècles.

Nous arrivons à cette question intéressante : quelle date donner à ces constructions d'après leur caractère ? Il est certain que pendant le moyen âge proprement dit, du XII° au XV° siècle, on bâtissait autrement. Même à l'époque de Philippe-Auguste, Dun n'était déjà plus à la hauteur du progrès. D'autre part ces murs n'ont rien de romain. Puis on sait que les barbares qui ont envahi la Gaule méprisaient le moyen de défense par les châteaux, comme ils ignoraient d'ailleurs l'art de les attaquer. Il n'y avait aux VIII° et IX° siècles que très peu de forteresses, ce qui facilita beaucoup les invasions des Sarrazins et des Normands. Je crois donc que c'est à cette époque du haut moyen âge (IX° et X° siècles) qu'il faut ramener et le point culminant de l'importance de Dun et la date de ses fortifications. La rareté des ruines de cette époque rend celles de Dun dignes de l'attention des savants ; attendons d'eux de plus amples lumières. Il est certain cependant qu'il y avait eu auparavant des constructions ; car on trouve dans la maçonnerie d'anciennes pierres taillées ou à moitié brûlées. Le remblai intérieur du mur au midi présente, à une grande profondeur, quantité de poteries, d'os et de mâchefer.

Dans la citadelle se trouvaient l'église E et la chapelle de Saint-Jean e. Devant la grande porte de l'église était la citerne creusée dans le roc qu'on voit encore (1), destinée à fournir l'eau en cas de siège particulier de la citadelle.

(1) Murée à l'intérieur et couverte, elle a perdu son cachet antique, comme du reste toute la plate-forme.

« En la dite ville était une place assez spacieuse en laquelle se tenait le marché. » Qu'on ne s'étonne pas de voir un marché en un lieu aussi peu accessible, une foire célèbre sur le sommet du Beuvray s'est conservée jusqu'à nous.

« On montre à Dun, dit Courtépée, la place des quatre chevaliers, où les seigneurs de Dun, de Chevanes, de Colanges et de Châteauneuf se rassemblaient quelquefois. » Saint-Julien de-Baleure nomme les seigneurs « de La Clayette, de Sancenier (Trémont), d'Anglure et de Chevannes... qui étaient également chargés chacun d'une des quatre portes de la ville ». Il y a là un fond de tradition vrai orné de noms qui sont du pur anachronisme. On sait que l'usage gaulois de tenir en plein air les assemblées délibérantes et judiciaires s'est maintenu durant tout le moyen âge.

Au temps du manuscrit on voyait « les ruines des maisons et les rues distinguées, même la grande rue qui retient encore le nom de chemin ou rue de Saint-Laurent. En icelle était un puits et citerne environ le milieu de la ville. La margelle duquel puits était une pierre de grès, laquelle a été transportée en la maison du seigneur de Trémont (1). »

La chapelle de Saint-Jean et Saint-Firmin se trouvait en face de l'église sur un rocher enlevé maintenant. Elle était fort ancienne : la structure et l'appareil de ses murs, son orientation à rebours, en sont une preuve. Sa renommée était en proportion, la légende qui suit nous l'atteste. On peut affirmer qu'elle était antérieure à l'église ; elle pouvait être contemporaine de la destruction du paganisme (2). On y a trouvé une pierre sculptée représentant un bœuf, noyée dans la maçonnerie, des monnaies des X°-XII° siècles, du verre à vitre grossier et inégal, enfin plusieurs squelettes à fleur de terre (il fallait avoir un motif de dévotion pour choisir sa sépulture sur un rocher).

Le saint Firmin dont il est question (fête le 25 septembre) est le premier évêque d'Amiens, originaire de Pampelune et martyr (II° siècle). Le vocable de saint Jean est généralement seul mentionné.

Au sujet de cette chapelle notre manuscrit et Saint-Julien-de-Baleure racontent un pèlerinage merveilleux de fourmis volantes (4). Chaque année, à la même époque, on peut voir ce prétendu phénomène qui n'a rien que de très naturel, les hauteurs ont leurs plantes et leurs animaux particuliers.

(1) Manuscrit n° 6.

(2) Voir plus loin.

(3) Terrier de la cure.

(4) Manuscrit n° 8.

L'église, qui est demeurée le dernier témoin du passé, méritait une description spéciale faite par une main distinguée ; on l'a lue précédemment.

Dans le monument actuel, si le transept et les absides ne sont qu'une restitution exacte de ce qu'ils étaient primitivement, la triple nef est, à tout point de vue, bien supérieure à ce qu'a jamais pu être l'ancienne. Celle-ci ne formait point corps avec le reste de l'édifice. D'une faible longueur et d'une construction sommaire, elle était unique et non voûtée (1). Il en a été ainsi dès le principe, puisque les piliers du clocher ne portaient ni pilastres, ni pierres d'attente. « Dans la majeure partie des cas, dit M. Virey, la nef unique est plafonnée et ne présente pas d'intérêt (2). » Deux murs de façade en retrait, dont la base se voyait au milieu des ruines, indiquaient une reconstruction en réduction ou plutôt un porche comme on en trouve souvent devant les églises.

Les fouilles pratiquées autour de l'église, spécialement dans les sépultures, ont donné surtout des objets et des monnaies du XIV° au XVIII° siècle ; les sarcophages en pierre peuvent être plus anciens ; tous ces restes se rattachent à l'existence de Dun comme paroisse. Il devait y avoir encore dans les deux chapelles latérales des tombeaux qui n'ont point été touchés.

« La ville et le château comprenaient plus de dix journaux » de surface (228 ares) (3) ; d'après le plan qui donne l'horizontale, 170 ares et 580 mètres de circuit. Le château de Gisors construit par Henri II (1154-1189) avait quatre hectares, celui de Château-Gaillard, moins d'un hectare. L'enceinte du Bois-Sainte-Marie ne renfermait pas trois hectares.

(1) Visite, Suppl. pièce G.

(2) Arch. Romane dans l'ancien diocèse de Mâcon, p. 40.

(3) Manuscrit n° 9.

En somme, quand il est dit que Dun fut « une ville », on aurait tort de chercher une comparaison avec nos villes modernes pour l'étendue et le confortable. Il vaut mieux dire un chef-lieu, une forteresse hérissée de tours et de murs, occupée en temps de paix par une garnison, et fournissant en temps de guerre un refuge aux habitants de la région pour leurs personnes et pour leurs biens. Quant au confortable, figurez-vous ce qu'il y a de plus primitif et de plus simple ! En dehors des premières nécessités de la vie tout est consacré à la défense. Les fenêtres sont réduites à des lucarnes en fente qui n'ont jamais connu le verre. Les cheminées font défaut. Beaucoup de pierre et beaucoup de bois, peu de métaux... souvenir d'une existence semi-barbare.

CHAPITRE VI : SIÈGE ET PRISE PAR PHILIPPE-AUGUSTE. 1180.

L'usurpation des biens ecclésiastiques par la puissance séculière est une histoire de tous les temps. A l'époque qui nous occupe, elle était fort à la mode. D'autre part le pouvoir royal ne perdait aucune occasion d'intervenir contre les seigneurs pour reconquérir une suzeraineté devenue toute nominale : telle fut la cause de la campagne.

Déjà en 1166 (1) le comte de Chalon, Guillaume Ier, ayant ravagé les terres de Cluny et tué cinq cents habitants de cette ville, Louis VII avait pris d'assaut Chalon, assiégé et démantelé Mont-Saint-Vincent où le comte s'était réfugié (2).

Guillaume II « causa encore plus de dommages que son père à l'église de Cluny (3) ».

Le comte de Mâcon, Girard, était un homme turbulent et cupide, toujours en querelle avec ses voisins et n'épargnant pas même ses sujets ; il s'en prenait particulièrement aux biens d'église (4). Humbert IV le Jeune de Beaujeu, et Artaud Le Blanc, vicomte de Mâcon, étaient à peu près de même espèce (5).

(1) Cf. autre expédition contre le comte de Mâcon en 1156 (Guill. le Breton, Chron. n° 13).

(2) Ludovicus motus pietate accessit ad partes illas et eidem comiti abstulit totam terram suam, ita quod non remansit ei palmus terrae. (C. n° 4396.) Cf. n° 4224, 4231 (1166 et 1169-70), le roi prend sous sa sauvegarde le prieuré d'Ambierle.

(3) Ch. citée.

(4) Etienne de Bourbon, Anecdotes Historiques, p. 375.

(5) Voir plus loin.

En 1172 Louis VII intervenait de nouveau pour mettre fin à la querelle du comte de Mâcon et du sire de Bâgé. Dans l'accord signé à Vézelay (1), Girard reconnaît la suzeraineté du roi pour ses châteaux de Vinzelle, Montbellet et La Salle, sauf fidélité à son frère aîné (2). Humbert de Beaujeu s'engage aussi par serment à se détacher de Girard et à prêter secours au roi, si Girard ne tient pas ses engagements. Mais ils oublièrent tous bientôt leurs promesses et recommencèrent leurs brigandages.

Philippe-Auguste venait de monter sur le trône ; il fut sacré à Reims le Ier novembre 1179, du vivant de son père (3), et couronné à Saint-Denis le 29 mai 1180. Voici le récit de Rigord, historien contemporain (4) : « La même année première de son règne, poussés par l'antique serpent, l'ennemi du genre humain, les fils d'iniquité Humbert de Beaujeu et le comte de Chalon avec leurs complices, firent la guerre aux églises de Dieu. Ils osèrent, au mépris des immunités accordées par les rois, commettre de graves exactions contre ces églises. Les clercs et les religieux qui sans cesse y servent Dieu dénoncèrent ces persécutions à leur seigneur, le très chrétien roi des Français. Alors le roi, ayant réuni une armée pour la défense des églises et la liberté du clergé, entra sur leurs terres, fit un butin considérable ; et avec l'aide de Dieu il brisa tellement leur orgueil et leur tyrannie, qu'il leur fit malgré eux restituer entièrement aux églises ce qu'ils avaient pris. Il rendit ainsi la paix temporelle aux clercs serviteurs de Dieu, en se recommandant à leurs prières. »

La charte de Cluny déjà citée (5) s'exprime ainsi : « En conséquence le roi Philippe, la deuxième année de son règne (6), vint dans ces régions (ad partes illas accedens), enleva au comte (de Chalon) toutes ses terres. Forcé par la nécessité, il fit la paix, jura de la garder et nous fit une charte conforme à celle de son père. »

(1) M. 631 ; et non Vinzelles (préf., p. LIV) Vinziliacum.

(2) Girard avait le titre de comte de Mâcon (cf. M. 615, 1158) et son frère Etienne celui de comte de Bourgogne (C. 4353, note).

(3) Mort le 18 septembre 1180.

(4) Gesta Philippi Augusti, Édit. Renouard, p. 17, n° 88.

(5) C. 4396.

(6) Non du règne, mais deuxième année de l'Incarnation pendant laquelle il a régné ; confusion assez fréquente des années de sacre, de couronnement et de l'Incarnation. Saint-Julien et le manuscrit donnent 1181, première du règne. Le 1187 de Courtépée doit être une faute d'impression.

Dans la charte donnée à Pierre-Pertuis par le roi après l'expédition, nous lisons : « Sur la plainte des églises contre leurs persécuteurs nous sommes entrés en Bourgogne avec une nombreuse armée royale (in multa regni copia Burgundiam intravimus), afin que ceux qui étaient opprimés par la violence des méchants fussent soulagés par notre secours et qu'une paix durable fût rendue aux églises (1). »

Un manuscrit de Saint-Victor de Paris s'exprime ainsi : « Philippe, roi des Français, au commencement de son règne, affligé de voir les églises de Bourgogne et principalement l'église de Cluny (2) persécutées par les princes de Bourgogne, qui croyaient chose pieuse de dépouiller les églises, prit les armes contre eux, et surtout contre les comtes de Nevers, de Mâcon et de Chalon. Il conduisit une armée sur leurs terres, et les força non seulement à rendre ce qu'ils avaient pris, mais encore à donner des otages pour la conservation de la paix. »

Cet auteur est seul à mentionner le comte de Nevers parmi les révoltés.

De nombreuses chartes d'accords passés entre les persécuteurs et leurs victimes restent comme témoins de cette campagne. Elles sont de la fin de 1180 (4).

(1) Bib. Clun., col 1441, 1443.

(2) L'abbaye de Cluny, directement ou par ses prieurés, avait le patronage de la moitié des églises de notre région. (Voir la carte.)

(3) Dom Bouquet, t. XVIII, p. 424, note.

(4) 1° Entre le vicomte de Mâcon Artaud et le prieuré d'Ambierle, 1er septembre 1180 (C. 4272 4273) : il se désiste de la garde d'Ambierle, etc.

2° Le diplôme de Philippe-Auguste donné à Pierre-Pertuis, près de Vézelay, en faveur de l'évêque de Mâcon contre le comte Girard, 20 avril - 18 septembre 1180. (Bibl. Clun., col. 1441, 1443.)

3° L'accord passé à Lourdon entre le comte de Chalon et l'abbaye de Cluny au sujet du prieuré de Paray (1180, 20 avril - 18 septembre) ; confirmé par diplôme royal (1180 1er novembre - 4 avril 1181) (C. 4276 ; P. 221).

4° Le diplôme du roi Philippe confirmant les possessions du prieuré de Charlieu, sans doute contre le vicomte de Mâcon (1180 Ier novembre - 4 avril 1181) (C. 4278).

5° L'accord passé à Mâcon entre le comte Girard et l'abbaye de Cluny (fin 1180) (C. 4279) ; confirmé par le pape Alexandre III, ainsi que l'accord passé avec Guillaume de Chalon (8 février 1181). (Bull Clun., p. 76, col. I, n° 2.)

Le fait de cette expédition et les résultats importants qu'elle amena ne sont donc pas douteux. Malheureusement les historiens contemporains ne nous ont laissé aucun détail. Tandis qu'ils s'étendent longuement sur des faits d'armes auxquels ils ont assisté, ils passent sur ceux-ci comme plus éloignés d'eux par le temps et par le lieu.

Philippe-Auguste suivit cette campagne en personne, les historiens le disent clairement ; mais il avait quinze ans, comment l'aurait-il dirigée ? Écoutez la poésie de Guillaume-le-Breton : « Le roi, enfant par l'âge, mûr par le courage et le talent des armes, les abattit par la guerre plus promptement qu'on ne pouvait l'espérer, et les força de baisser la tête sous les pieds de l'Église... Ainsi ce nouveau roi, dès ses débuts, consacra dévotement au Christ et à son Eglise les prémices de ses œuvres et ses premiers combats. »

A quelle époque précise faut-il placer l'expédition ? « La même année où Philippe le Magnanime fut couronné (2) (29 mai 1180). L'année commençant à Pâques (20 avril), ce ne peut être qu'après cette date du 29 mai. Au même moment il y eut un mouvement de révolte de l'archevêque de Reims, des seigneurs de Blois et de Sancerre. Il n'est pas admissible que le roi ait pu quitter le Nord avant l'accord qui fut fait près de Gisors le 28 juin, grâce à la médiation du roi d'Angleterre (3). D'autre part, le Ier septembre au plus tard, la paix était conclue.

(1) Philippiade, I, 463. Le poète unit ici l'expédition de Bourgogne à celle que fit le roi au mois de décembre, un mois après son sacre, contre Hèbe, sire de Charenton (Cher), et qui eut le même motif (Rigord, n° 7) ; son indication de date ne s'applique qu'à la seconde.

(2) Guillaume, Chr. n° 18.

(3) Rigord, p. 19, note.

Raoul de Dicet, historien anglais, racontant la même campagne, la place après l'accord de Gisors, puis il ajoute : « Peu de temps après Louis étant mort... » (18 septembre) (1). C'est donc dans les mois de juillet et d'août qu'il faut fixer cette guerre, terminée, dit Guillaume le Breton, plus tôt qu'on ne l'espérait.

Que Dun ait été assiégé et pris dans cette circonstance, c'est une tradition constante dont notre manuscrit (2), Saint-Julien-de-Baleure et Courtépée ont recueilli l'écho. La raison la plus plausible de ce surnom Dun-le-Roy n'est-elle pas la présence du jeune roi, et sa première conquête lui qui mérita la « réputation de preneur de forteresses ».

Le comte de Chalon dut être attaqué le premier. Le fort de la guerre aurait ensuite passé sur le Beaujolais et la vicomte de Mâcon. Il est assez naturel que devant une armée nombreuse, les seigneurs rebelles aient concentré leurs troupes dans la montagne, autour de Dun. Effrayés des préparatifs du siège, ils auraient renoncé à le soutenir ; ou bien, emportés par un coup de main, ils se seraient vus contraints de demander la paix : la rapidité de l'expédition, deux mois au plus, s'expliquerait ainsi. On remarque que les historiens parlent tous d'un grand déploiement de forces, mais nullement de sièges et de combats (3). Le peu de débris trouvé auprès des murailles de Dun confirme cette pensée qu'il n'y a pas eu d'assaut.

Courtépée et le manuscrit nous disent que « sur le comte (le sire) de Beaujeu fut pris et abattu le fort et la ville de Chevagny-le-Lombard distant de Dun d'une lieue environ » (4).

(1) Hist. des Gaules, t. XVII, II, 6.

(2) n° 9 à 11.

(3) « Cornes Cabilonensis et Hubertus de Bellojoco conspiraverunt adversus abbatera Cluniacensem et adversus plures in partibus illis ecclesiarum et cœno-biorum praelatos. Ad quorum tyrannidem reprimendam Philippus rex Francorum, auxiliis undique congregatis, movit exercitum. Cujus ad votum cum omnia successissent et paci providisset ecclesiarum reversus est. » (Raoul de Dicet.) Tout cela n'indique pas de lutte prolongée.

(4) Trompés sans doute par cette distance, car il y a bien deux lieues, quelques copistes ont écrit « Chevannes » (Saint-Racho). Mais Chevannes, château du XVI° siècle, n'a jamais été fort et ville, et n'appartenait pas au sire de Beaujeu ; ce qui convient à Chevagny.

Ce château, cédé jadis aux seigneurs de Beaujeu par les vicomtes de Mâcon, fut reconstruit. On le retrouve mentionné en 1353 dans les guerres des Écorcheurs (1) et en 1518 (2). Ses ruines subsistent encore (commune d'Aigueperse).

(1) G. Guigue, Les Tard-Venus, p. 102.

(2) La Mure, Preuves, n° 134.

L'armée assiégeant Dun prit position sur Dunet où l'on constate l'existence de retranchements. « Se voit en la montagne de Dunet qui joint celle de Dun d'environ trois tirs d'arbalète, au plus haut de la montagne, le lieu où étaient posés le canon (les machines) et artillerie royale. Au-dessous de la dite batterie se voient les tranchées qui furent faites pour loger les assaillants, qui prenaient le haut de la montagne de Dunet du côté de midi et du côté de bise, et qui se joignent vis-à-vis la porte du château, de la portée d'une arquebuse, du côté du soir. » (Manuscrit n° 9.)

On distingue encore parfaitement, surtout du côté du nord et de l'est où elle a bien deux mètres, cette levée qui entoure tout le sommet de Dunet et forme un camp retranché d'un kilomètre de pourtour. Elle est composée de pierres et de terre amoncelées sans ordre ; une palissade en bois devait la surmonter. Elle descend au midi pour envelopper une source abondante. Un réservoir de vingt-huit mètres sur six a été taillé dans la pente du terrain. Il est depuis longtemps comblé ; mais on retrouve, sous une couche de cinquante centimètres de vase, un fond très dur bétonné avec de la terre argileuse battue, et aboutissant par une pente régulière à un conduit en chêne noirci par le temps. Un travail si soigné au milieu d'un bois ne s'explique bien que pour l'usage du camp qui le joint. Les poteries qu'on y a trouvées peuvent correspondre à l'époque.

A la cime de la montagne, on voit une petite butte de vingt mètres de diamètre, couverte de pierres. Le langage du pays lui a conservé le nom significatif de pote de l'ennemi (pote, en patois, trou, spécialement taupinière de racines en silo). C'est ce que le manuscrit appelle batterie. Ce put être un point d'observation, un lieu où abriter les machines, mais il est impossible qu'elles aient porté de là sur Dun à 600 ou 700 mètres. Le mot artillerie qui s'entend de l'ensemble des machines de guerre, a fait commettre un anachronisme monstrueux « le canon ». Les machines de l'époque étaient les tours roulantes avec bélier ou abri pour saper la muraille, les mangonneaux qui lançaient des pierres taillées de grosseur ordinaire, les pierriers qui projetaient de gros blocs que quatre hommes portaient à peine, les trébuchets à fronde, etc. La force de projection de ces machines résidait dans un contrepoids en bascule pour le trébuchet, et dans la torsion de cordes ou de nerfs de bœufs pour les autres (1).

Il est parfaitement naturel que Philippe-Auguste ait placé son camp sur Dunet. Il établit des camps semblables devant Château-Gaillard et Tours. On s'attendait sans doute à un long siège. Mais ce retranchement ne serait-il pas plus ancien ? Ce n'est pas un camp romain, il n'en a pas la forme régulière, et les Romains ne plaçaient pas leurs camps sur les hauteurs abruptes (2). Il ne paraît pas que ce soit un oppidum gaulois, car on n'y trouve pas de poteries, or elles n'y manqueraient point s'il s'était agi d'une occupation permanente.

Quoi qu'il en soit, il est question de ce retranchement dans les pièces de la fin du XV° siècle (3). Le surnom de Dunet, le Dongier, ne serait-il pas venu (par la prononciation vicieuse du pays) de danger : c'est de là qu'est venu le danger (?)

(1) Philippe-Auguste eut des hommes célèbres par leur habileté en cette matière. (Guil. le Breton, Phil., II, 350 ; VII, 662.)

(2) Ne sit in abruptis et deviis. (Vergèze.)

(3) « Inter torum de Dugnet le Dongier... Juxta toralia de Dugneto... Apud Dugnetum le Dongier ». (Terrier de la cure de Dun). (Arch. La Clayette.)

La tradition raconte que l'armée ennemie arriva par le Sordet, après avoir pris Chevagny-le-Lombard ; c'est également la route de Chalon et de Mâcon.

CHAPITRE VII : FIN DE LA VICOMTE. REJETONS.

« Et fut le dit château de Dun-le-Roy battu, pris, démoli et ruiné, de sorte qu'il ne reste que des masures remplies de buissons, sans qu'il y ait resté aucune autre habitation que la chapelle et l'église paroissiale... Et ne voulut le roi la dite ville être rebâtie, ordonna qu'elle demeurât déserte comme acquise de sujets rebelles. » (Manuscrit n° II.)

Il ne faut pas s'étonner que Dun ait été démoli et rasé par Philippe-Auguste, à l'exception de l'église et de la chapelle. C'était assez l'ordinaire à cette époque, même dans les guerres entre Français. L'autorité royale pouvait bien être irritée de ces disputes incessantes depuis vingt ans et vouloir se faire craindre. Mais nombre de châteaux en pareil cas furent reconstruits dans la suite ; faut-il prendre à la lettre ce que dit le manuscrit ? Voyons la continuation du récit.

§ 1. Fin de la Vicomté.

Artaud le vicomte de Mâcon dut prendre une part active à la guerre ; peut-être soutint-il en chef le siège de Dun. Aussi le voyons-nous au premier rang faire amende honorable et réparation à Ambierle, où il avait depuis longtemps des biens de famille (1). Il figure comme témoin dans l'accord passé à Mâcon entre le comte Girard et Cluny.

(1). C. 4272.

Un passage d'Etienne de Bourbon, dominicain, nous donne de précieux renseignements sur la fin de ce vicomte et de la vicomté de Mâcon (1). « Vers l'an 1190 il y avait dans le diocèse de Mâcon un vicomte possédant des châteaux nombreux et forts. Se confiant en sa puissance, il parcourait les routes, cherchant l'occasion de dépouiller les riches qui y passaient, vivant des vols qu'il commettait à l'égard de ses sujets et à l'égard des étrangers. Voici ce que j'ai appris des anciens qui furent ses compagnons (2). Volontairement ou par crainte du roi des Français, je ne sais, il prit la croix, et sur le point de s'embarquer, se dépouillant de ses biens, il remit sa terre et ses châteaux, à savoir Châteauneuf et (castellum Ducii) le château de Dun, et tout ce qu'il possédait (3) au comte Girard de Mâcon. Celui-ci lui promit qu'il donnerait sa fille à son fils le comte Guillaume. Mais il ne tint pas parole, il garda la terre et donna la fille à un homme d'armes. Les héritiers du vicomte, ainsi que je l'ai vu, ont agi auprès du roi pour avoir cette terre et n'ont pas été écoutés. Quant au vicomte, avant même de traverser la mer, près de Gênes, il tomba dans une extrême pauvreté ; affamé et mendiant, il se mit à crier à tous ceux qui étaient dans le port que, par un juste jugement de Dieu, lui qui avait fait périr les autres de faim, il mourait lui-même de faim. Par compassion on lui apporta des aliments, mais il répondit qu'il ne pouvait en user, et il mourut ainsi de faim. »

(1) Anecdotes historiques (édition L. de La Marche), Don de Force, tit. XI, P. 374.

(2) Etienne de Bourbon prêcha dans notre région vers 1240, notamment à la Chapelle-sous-Dun.

(3) En fief du comte de Mâcon ; il s'agit de la vicomté, et non des autres possessions de famille dont disposent encore ses fils en 1220.

Quand même on ne prendrait pas à la lettre ce dernier trait, on peut, avec les rectifications nécessaires, considérer l'ensemble comme authentique et cadrant parfaitement soit avec les mœurs du temps, soit avec ce que nous savons d'ailleurs de la vicomté.

Ce castellum Ducii doit être lu castellum Duni ; les i à cette époque n'ayant pas de point, l'erreur en écriture gothique est des plus faciles (1). On ne trouve dans la région aucun château auquel convienne la première appellation, tandis que Dun va de pair avec Châteauneuf.

La date donnée d'une manière vague doit être rectifiée : le comte Girard est mort le 15 septembre 1184, et en 1190 son fils Guillaume n'était plus à marier, il avait pour femme Scolastique de Champagne. Il est vrai que la grande croisade eut lieu en 1190, (c'est peut-être ce qui a trompé l'auteur), mais il y avait sans cesse des départs par groupes.

Plusieurs pièces nous témoignent de la mort du vicomte et de l'extinction de la vicomté. Une bulle d'Urbain III, du 23 août 1186 ou 1187, confirme l'accord passé entre « Artaud Le Blanc, seigneur de Châteauneuf, et le prieuré d'Ambierle » (2). Une lecture attentive montre qu'il s'agit de son acte du Ier septembre 1180 qui est confirmé après sa mort contre les prétentions de ses héritiers ou ayants cause.

En octobre 1220 « Rainaud et Ulric, fils de défunt le vicomte de Mâcon, donnent à Guigue, comte de Forez, tout ce qu'ils ont au delà de la Loire et spécialement Croset avec ses dépendances (3). »

Philippe-Auguste chercha-t-il à faire valoir ses droits de conquête sur la vicomté ? Un acte royal de 1210 (18 avril - 31 octobre) déclare que la ville de Charlieu ne pourra jamais être séparée de la couronne de France (4).

(1) La copie qui existe aux Archives nationales a été vérifiée, elle porte bien Ducii; l'erreur provient donc du premier copiste.

(2) (Ratam habemus)... compositionem inter Artaldum Album dominum Castri Novi et fratres vestros de Amberta super multis dampnis et gravaminibus que eis irrogaverat initam, sicut de assensu partium facta est et in predicti viri autentico continetur, ne processu temporis rescindatur, ad peticionem vestram similiter ratam habemus (C. 4312).

(3) Filii quondam vicecomitis matisconensis. (La Mure, Pièces justif., n° 47.) En 1202, le même Guigue de Forez confirmait une donation faite autrefois au monastère de la Bénissons-Dieu par Artaud : « Quidquid Artaudus Blancus vicecomes Matisconensis jam dicte domui dederat in territorio de Crozet. » (Ibid., n° 40). Voir aussi Suppl., note E.

(4) Catal. L. Delisle, n° 1196.

Il est tout naturel de voir dans cette annexion la conséquence de la campagne. Car, selon A. Bernard, bien que le roi eût un domaine près de Charlieu, cette ville paraît avoir toujours jusqu'à cette époque fait partie de la vicomté.

Quant au reste de la vicomté, il revint au comte de Mâcon selon la convention d'Artaud. Une charte inédite de l'abbaye de Saint-Rigaud (1) (1212) nous montre le comte de Mâcon, Guillaume, exerçant l'administration de cette partie du comté en la personne de son fils Girard. Celui-ci tient ses assises à Châteauneuf, en l'église de Saint-Paul, il est assisté de ses châtelains, Pierre, châtelain de Dun, et Bernard, châtelain de Châteauneuf. Il remplissait les fonctions de vicomte.

Lorsque saint Louis acquit le comté de Mâcon (1238) de Jean de Braisne, époux d'Alix, dernière héritière des comtes, cette partie du Mâconnais fut divisée en deux prévôtés : Châteauneuf et Charlieu, Le Bois et Dun (2). C'était la suite des deux châtellenies mentionnées plus haut.

(1) Arch. Mâcon, H. 142, n° 9. V. Supp., pièce F.

(2) Et non quatre (Pref. Cart. Mâcon), « de prepositura (au singulier) de Bosco et Duno ». « Nouvelles prévôtés dont il est compté au roi en 1249 par le bailli de Mâcon : Châteauneuf et Charlieu, Le Bois et Dun. » (Brussel, Usage des fiefs, p. 456.) En 1390 Charlieu faisait encore partie de la châtellenie de Châteauneuf, et n'en fut séparé qu'au traité d'Arras en 1435 pour rester à la couronne (M. Pagani, Châteauneuf, p. 114).

Ne pourrait-on pas conclure de là que Dun ne fut pas détruit par Philippe-Auguste, ou du moins fut reconstruit peu après et resta le chef-lieu d'une châtellenie ? Non, Dun demeura bien ruiné, mais le titre subsista ; le Bois-Sainte-Marie y joignit ensuite le sien, et celui-ci finit par rester seul. Le manuscrit observe que c'est au Bois-Sainte-Marie que se retirèrent les principaux officiers du comte. De plus la châtellenie de Dun et du Bois étant la même en 1249, nous pouvons induire que celui qui est appelé en 1212 châtelain de Dun l'était en même temps du Bois-Sainte-Marie et y résidait.

Nous avons des exemples de semblables survivances de titres, après la ruine des antiques forteresses d'Artus et de Dondin.

Les ruines de Dun, des fortifications surtout, n'ont pas le caractère des constructions du XIII° siècle, et ne paraissent pas avoir été retouchées. Au contraire elles annoncent bien une destruction par ordre, tout est également ras terre et dans le même état.

D'ailleurs à cette époque, on abandonnait déjà les forteresses perchées sur les montagnes comme des nids d'aigle, pour choisir des positions plus accessibles, plus dissimulées, entourées d'eau.

On ne voit plus figurer Dun dans toutes les guerres où Charlieu et Châteauneuf s'illustrèrent.

En 1323, au moins, le titre de la châtellenie était uniquement « châtellenie du Bois (1) ».

En 1368 une reprise de fief de Jean de Saint-Léger nous parle de « la justice qu'il a dans les limites du château de Dun, laquelle n'est d'aucun profit (nullius emolumenti) » (2).

(1) Arch. Mâcon, H. 11, p. 15 : « In castellania de Bosco... castellanus regius de Bosco. »

(2) « Catherine de Gleteins, veuve de Jean Sirot, chevalier, en son nom et au nom de ses filles Marguerite et Jeanne, tenait en fief... quatre tènements à Aveise ; item un petit étang appelé des Truites (Troteres) ; item un bois appelé de Fonteleins sous le chemin de La Bluze, les dits biens situés paroisse de Varennes-sous-Dun ; item la justice du château de Dun et ses appartenances, le tout dans la châtellenie du Bois. » En 1368 (Ier sept.) Jean de Saint-Léger, époux de Marguerite, reprend les mêmes biens. (Les fiefs du Mâconnais, par M. Lex, archiviste de Mâcon, que je remercie de ses aimables communications.)

Dun n'était donc plus châtellenie ; il n'avait de château que le nom, de droits de justice que l'apparence ; sa puissance était morte depuis longtemps.

Saint-Julien-de-Baleure nous atteste que de son temps (1580) « de toute l'antique ville de Dun-le-Roi, il ne reste quasi plus que l'église et le presbytère ».

Les actes de la fin du XV° siècle insinuent qu'il subsistait quelques maisons, sans doute en bas, là où il y en a encore.

§ 2. Rejetons.